グローバル審査戦略とは?

多数の国に出願したとき、一部の国で広い特許が取れたのに、他の国ではなかなか満足のいく強い特許が取れなかったという経験はありませんか?

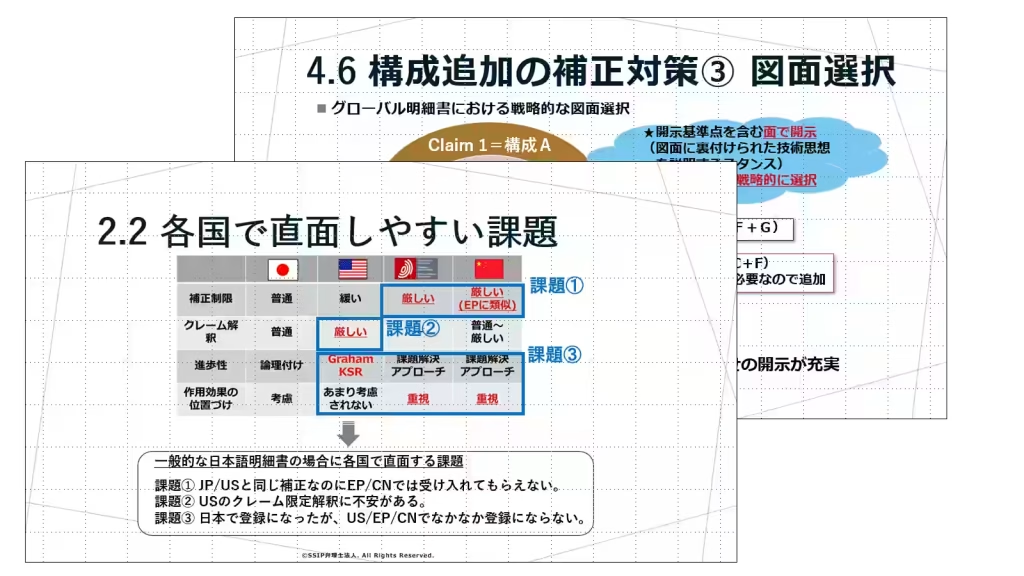

当然、各国の進歩性や単一性の判断基準が異なるので、それぞれの国において、最大限の努力と幸運とが重なってもそれ以上広い権利は取れないという限界が少しずつ違っているのかもしれません。

仮にそうだとしても、海外のライバル会社と競い合っているグローバル企業なら、各国において許される限度で、なるべく広い特許を取りたいと考えるのは当然でしょう。

この記事では、各国での限界ギリギリの広い権利を取得するための秘訣を知っていただくために、日本弁理士会の月刊誌に掲載された論文-「グローバル時代に適した審査戦略」-の内容を分かりやすく解説します。

各国での特許成立までの権利の縮小要因

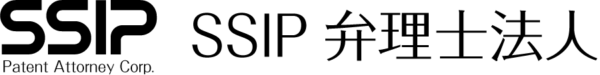

発明が誕生して各国で権利成立するまで、何度か権利範囲の縮小が起こります。

権利範囲の縮小は、中間処理における減縮補正のように観測できる顕在的なものだけではありません。

特許明細書を作成した時点で、発明の潜在力を活かしきれない明細書になっていれば、本来であれば確保できた権利範囲を捨てることになります。このため、特許明細書を書く段階でも、潜在的な権利範囲の縮小は起こり得ます。

潜在的な権利範囲の縮小は、観測できないために気付きにくいですが、本来であれば取れた権利範囲を捨ててしまっている点で非常にもったいないです。

人の生涯にたとえた説明

もう少し分かりやすく説明するため、発明が誕生して各国で権利成立するまでの過程を、人の生涯になぞらえて考えてみましょう。

人の生涯において、最も可能性に満ちているのは生まれた瞬間です。

もちろん、誰もが大谷さんやイチローさんのようになれるわけではないので、それぞれが天から授かった能力(先天性能力)によって、その人の将来の限界は予め決まっているかもしれません。

しかし、その限界の範囲内であれば、生き方次第で大きな成功を掴むことはできるはずです。

将来の成功を掴むために大事なことは、学生の間に多くの体験を積んだり、学業やスポーツに励んだりすることですよね。また、社会人になった後も、最後までやり遂げる熱意はもちろんのこと、成功に向かってスキルアップし続けることも重要です。

このように、学生期及び社会人期における後天的な努力を継続することで、先天性能力が許す範囲内で大きな成功をつかみ取ることができます。多分…。

下図に示すように、これと同じことが、発明にも当てはまると思います。

この図から分かるように、発明は、誕生した瞬間に最も可能性に満ちています。

もちろん、その発明自体の内容や各国実務における要件によって限界が自ずと決まるはずですが、先天的な限界の範囲内において非常に大きな権利(上図の「理想的権利範囲」)を取得できる可能性があります。

しかし、発明が誕生した後、各国に出願される特許明細書が出来上がるまでの段階(人生にたとえれば「学生期」)、および、各国審査における中間処理段階(人生にたとえれば「社会人期」)のそれぞれで、発明の潜在力を活かす後天的努力を継続しなければ、理想的権利範囲を維持したまま各国で権利を取得することはできません。

最初に理想的権利範囲からの権利縮小が起るのは明細書を作成する段階です。

考えてみれば当然ですが、各国特許法で新規事項を追加する補正が認められない以上、特許明細書を作成した段階で潜在的な権利範囲の縮小が起きています。特に、一般的な日本語明細書は、各国実務の違いを十分に考慮できていないので、この段階で、発明の潜在力を活かしきることができず、潜在的な権利範囲の縮小が起きてしまいます。

このことは、せっかく素晴らしい才能を持って生まれてきた人も、学生期に十分な教育を受けられなければ成功の可能性が低下することと似ています。

また、せっかく発明の潜在力を活かせる特許明細書を作成しても、その後の中間処理でうまく立ち回れなければ、顕在的な権利範囲の縮小が起ります。

審査官の拒絶理由に対して弱腰な姿勢は禁物です。各国実務の違いを考慮して、その国の実務上許容される最大限の権利範囲を追求する積極的な姿勢で中間処理に臨まないと、権利範囲を過剰に減縮してしまうことになります。

このことも、社会人になってからのスキルアップを怠ったり、やり遂げようとする熱意がなければ、最終的に成功を掴むことが難しいのと同じです。

このように、発明を各国で権利化するまでの過程では、人の生涯と同じように、誕生した瞬間を最大値として後天的に可能性がどんどん狭まっていきます。なるべく発明の潜在力を活かした強い権利を各国で取得しようとすれば、後天的な権利範囲の縮小要因がなるべく発生しないように、明細書作成段階および中間処理段階で全力を尽くす必要があります。

- 明細書を作成する段階での潜在的な権利範囲の縮小

- 一般的な日本語明細書は、各国実務の違いを十分に考慮できていない。このため、明細書を作成した段階で、発明の潜在力を活かしきることができず、潜在的な権利範囲の縮小が起こりやすい。

- 各国審査段階での中間処理における顕在的な権利範囲の縮小

- その国の実務上許容される最大限の権利範囲を追求する積極的な姿勢で中間処理に臨まないと、権利範囲を過剰に減縮してしまうことになる。

明細書作成段階でやるべきこと -グローバル明細書-

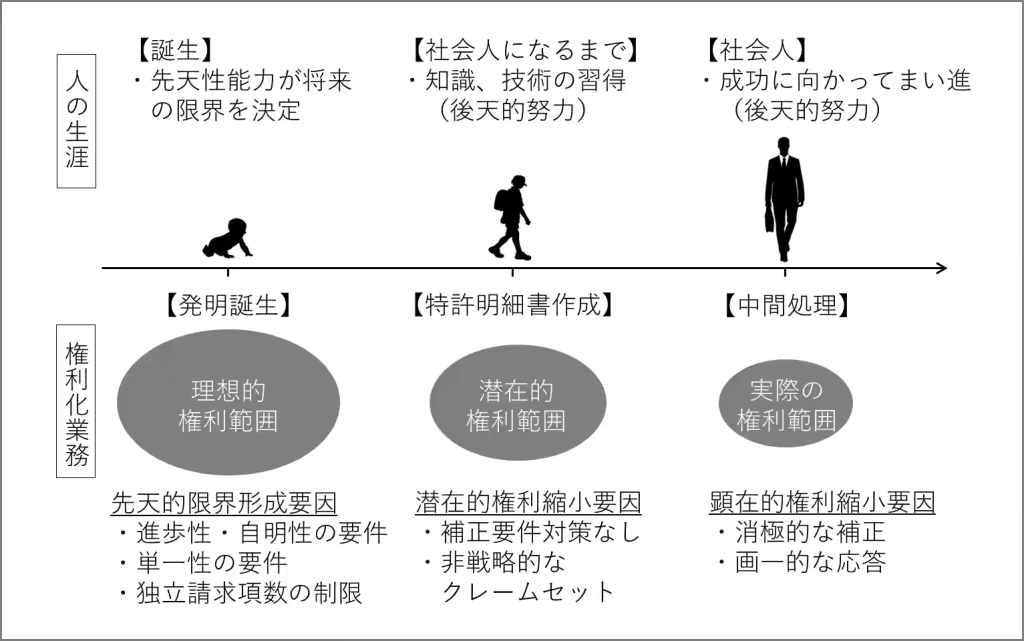

明細書作成段階での潜在的な権利範囲の縮小を回避するためには、日本語明細書を作成する段階で、各国実務の違いを考慮して実体面で工夫した「グローバル明細書」を作成しておくべきです。

一般的な日本語明細書においても、各国実務の違いを考慮して形式的な工夫を行うケースはよくあります。例えば、クレームは構成要件列挙型で、一文は3行まで、翻訳しやすい日本語で…等の工夫が該当します。

しかし、諸外国の実務を考慮して、どのような図面を用いてどのように実施形態の説明を行うべきか等の実体面で工夫までは行われないのが実情です。

「グローバル明細書」なら、各国実務の違いを考慮して実体面で工夫しているため、次に説明する各国審査段階で採り得る選択肢の幅が広がります。

例えば欧州・中国の厳しい補正要件にも対応可能であり、中間処理における補正の自由度を確保でき、発明の潜在力を活かした権利取得が可能になります。

各国審査段階でやるべきこと -グローバル中間処理-

各国審査段階での中間処理における顕在的な権利範囲の縮小を回避するためには、各国の審査実務において許容される限度で、各国固有の理想的権利範囲をなるべく維持するように積極的な姿勢で審査官と対峙する必要があります。

例えば、欧州は、補正要件、独立クレーム数の制限が厳しいことで有名です。

これとは対照的に、日本は、単一性の要件、補正要件、独立クレーム数の制限に関して、他国に比べて寛容です。米国も、補正要件、独立クレーム数の制限に関して寛容です。

ですから、欧州と同じような拒絶理由が日本・米国でも出たからといって、短絡的に、欧州と同じクレームセットで応答しようとしてはいけません。

一般論として、制限が厳しい欧州には相対的に狭い理想的権利範囲が存在するのに対し、制限が寛容である日本・米国では、それよりも広い理想的権利範囲があるはずなのです。日本・米国の拒絶理由に対して、欧州と同じクレームセットで応答することは、相対的に広い理想的権利範囲の一部を捨てているのかもしれません。

このように、各国の審査実務の違いを考慮したうえで、その国で採り得る最大限の権利範囲を追求することが重要です。

冒頭で紹介した論文(「グローバル時代に適した審査戦略」)では、このような中間処理を「グローバル中間処理」と呼んでいます。

グローバル審査戦略のまとめ

これまでに説明してきたように、グローバル審査戦略は以下の二つの要素からなります。

グローバル審査戦略の二つの要素

- グローバル明細書

- 各国実務の違いを考慮して実体面で工夫した「グローバル明細書」を作成することで、明細書作成段階における潜在的な権利範囲の縮小を抑制します。

- グローバル中間処理

- 各国の審査実務の違いを考慮したうえで、その国で採り得る最大限の権利範囲を追求することで、各国審査段階における顕在的な権利範囲の縮小を抑制します。

余談ですが、「グローバル審査戦略」は、GPS(Global Prosecution Strategy)からきています。

『グローバル審査戦略(GPS:Global Prosecution Strategy)を道しるべとして、各国での理想的権利範囲(またはこれに近い範囲)での権利化まで迷わずに進んでいくことができますように』、という願いがこめられています。

グローバル審査戦略に関する資料

資料をまとめて一括ダウンロード(全部入りセット)

各国の権利化業務に役立つ資料をまとめてダウンロード可能です。以下の資料を含みます。

- グローバル明細書

- グローバル審査戦略

- 「グローバル時代に適した特許明細書」(パテントVol. 68 No. 11)

- 「グローバル時代に適した審査戦略」(パテントVol. 68 No. 12)

グローバル審査戦略に関する資料一覧

資料1. グローバル明細書(各国実務を考慮した日本語明細書)

米国・欧州・中国の特許実務の特徴、および、各国実務に対応するために日本語明細書の作成段階で何をすべきかをまとめています。

こんな方におすすめです

- 米国・欧州・中国の特許実務の特徴について知りたい方

- 日本語明細書の各国実務への対応力を上げたい方

- グローバル明細書について知りたい方

資料2. グローバル審査戦略(グローバル明細書+グローバル中間処理)

米国・欧州・中国の特許実務の特徴、および、各国実務の違いを考慮して各国で最大限広い権利を取るために中間処理の段階で何をすべきかをまとめています。

主に、グローバル中間処理について説明しています。

こんな方におすすめです

- 日本・米国・欧州・中国の特許実務の特徴について知りたい方

- 各国実務に最適な中間処理をしたい方

- グローバル中間処理について知りたい方

- グローバル審査戦略について知りたい方

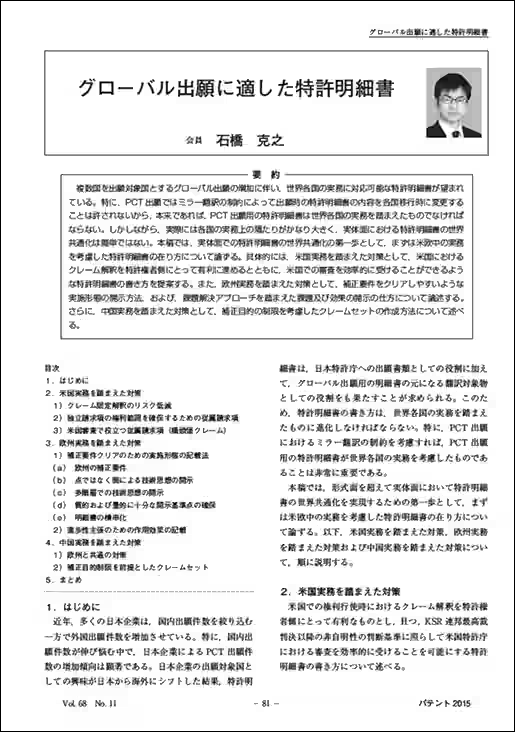

資料3. 「グローバル時代に適した特許明細書」(パテントVol. 68 No. 11)

グローバル明細書の原点であるパテント誌論文です。

各国実務への適切な対応のために、日本語明細書を実体面で工夫する必要性を説明しています。

こんな方におすすめです

- 日本語明細書の各国実務への対応力を上げたい方

- グローバル明細書について詳しく知りたい方

資料4. 「グローバル時代に適した審査戦略」(パテントVol. 68 No. 12)

「グローバル明細書」と「積極的な中間処理(グローバル中間処理)」とを併用するグローバル審査戦略に関するパテント誌論文です。

こんな方におすすめです

- 各国実務に最適な中間処理をしたい方

- グローバル審査戦略について詳しく知りたい方