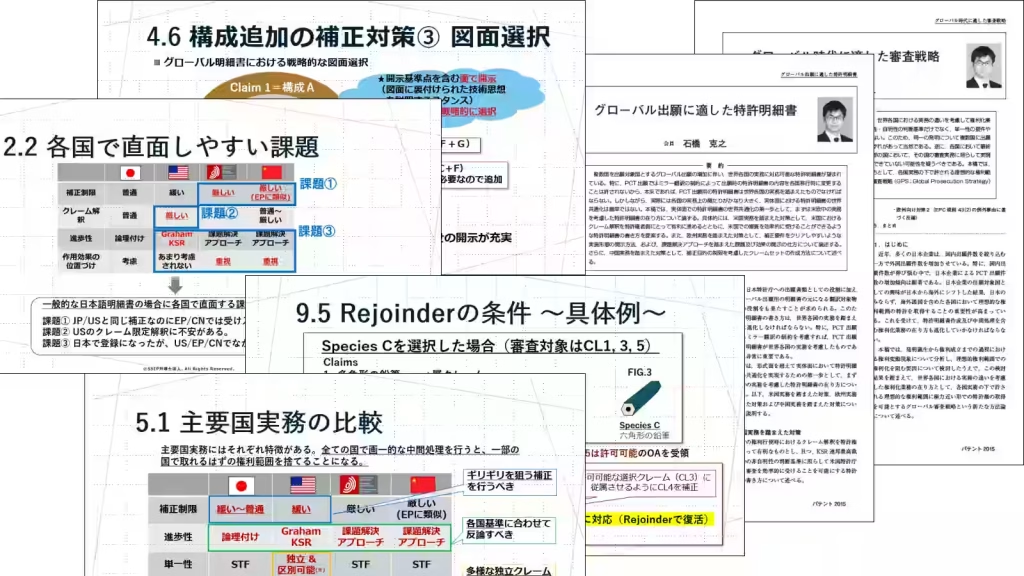

グローバル明細書における図面(開示基準点)

海外での特許取得を目指す際、各国実務の違いに頭を悩ませる方も多いのではないでしょうか。

中でも、欧州(EPO)と中国(CNIPA)は、厳格な補正要件で知られており、せっかく高額な費用をかけて外国出願しても、審査段階において思うような補正を行うことができず、満足のいく範囲で特許を取得できないケースは少なくありません。

そこで、今回は、欧州と中国における厳しい補正要件に対応するために、日本語明細書を作成する段階でやっておくべき工夫の一つとして、「グローバル明細書」(※)における図面の選択の考え方を説明します。

(※)「グローバル明細書」(商標登録第5976790号)については、日本弁理士会のパテント誌に投稿された論文(「グローバル時代に適した明細書」)で詳しく解説されています。

この記事を読めば、欧州・中国の審査段階における補正の自由度を向上させ、海外のライバル会社に負けないような強い権利を取得しやすくなるでしょう。

欧州・中国の補正要件が厳しい理由

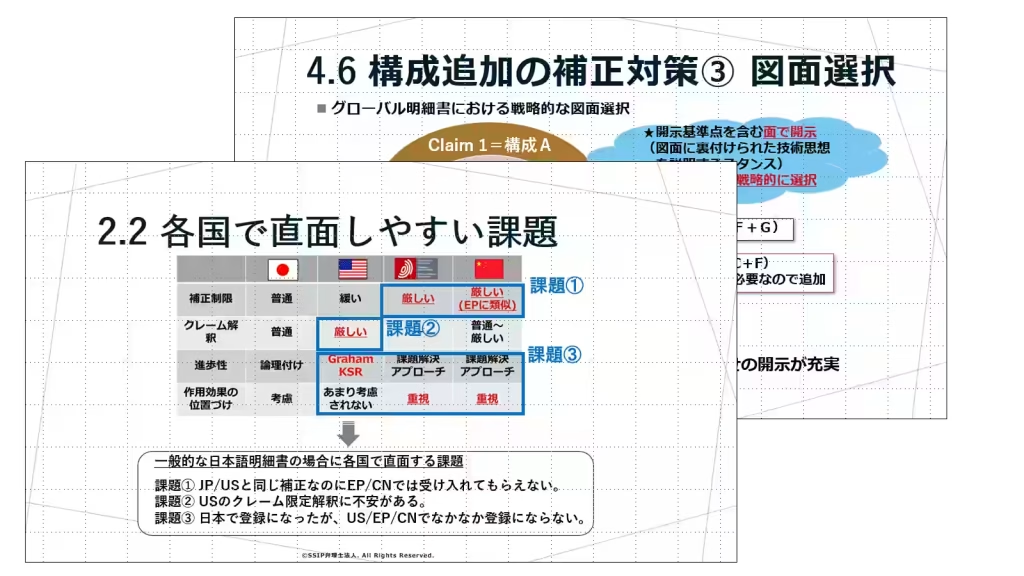

各国審査を受けると、日本や米国で普通に認められる補正が、欧州・中国では認められないケースが起こり得ます。

もちろん、単に従属クレームの内容で減縮補正するのであれば、補正要件違反が問題になることはないでしょうが、各国で最大限広い範囲で特許を取るためには、クレームセットではなく、詳細な説明の記載を根拠に補正する必要があります。

この場合、欧州・中国では、詳細な説明に記載した事項であっても、補正材料として自由に使用できるとは限りません。

特に、日本実務との隔たりが大きいのは、中間一般化(二次概括)という類型の補正の扱いです。

中間一般化(二次概括)とは、明細書中に開示された構成の組み合わせから一部の構成を孤立させて抽出し、抽出した構成によって請求項を限定するような補正をいいます。

典型的には、以下のケースが該当します。

中間一般化(二次概括)の具体例

例えば、下表のように、補正前の請求項で構成Aを特定しており、これをA+Xに補正しようとする場合について考えます。

ケース1では、補正の根拠として、A+X+Yの構成の組み合わせが記載された実施例を用います。ケース2では、補正の根拠として、構成A+Xの内容を含む図面を用います。(図面は、文字情報よりも多くの情報が含まれるため、A+X以外の他の構成も付随して開示されることになります。)

| 補正前 ⇒ | 補正後 | 開示内容 | |

|---|---|---|---|

| ケース1 | A | A+X | 実施例=A+X+Y |

| ケース2 | A | A+X | 構成A+Xの内容を含む図面 |

何れのケースについても、明細書や図面に開示された構成の組み合わせから、構成A+Xのみを取り出して、他の構成を省略するものであり、「中間一般化」に該当します。

中間一般化の補正が認められるためには、以下の二つの条件を満たす必要があります。

- 実施形態から抽出した構成とそれ以外の構成との間に構造上又は機能上の関係が存在しないこと

- 全体の開示が、その構成だけを取り出してクレームに追加することを正当化していること

つまり、欧州・中国での厳しい補正要件に対応するためには、単に、将来の補正材料を開示(詳細な説明に記載または図示)しているだけでは足りず、その開示が、これら二つの条件を満たすものでなければならないのです。

これとは対照的に、日本及び米国の審査実務では、詳細な説明または図面に開示した内容を基に柔軟にクレーム補正することが許容されます。

このため、日本の出願人にとって、欧州・中国の補正要件が極端に厳しく感じるのです。

一般的な日本語明細書のどこがよくないのか?

一般的な日本語明細書は、クレームをサポートするための実施形態が示された図面を準備し、詳細な説明において、図面に示された具体的な実施形態の内容を説明することに注力します。

一般的な日本語明細書における請求項のサポート

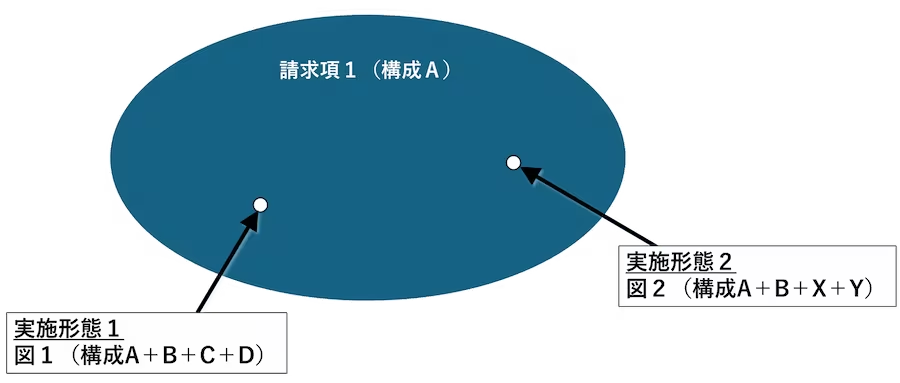

例えば、請求項1で構成Aを特定している場合、請求項1をサポートするための図1(構成A+B+C+D)及び図2(構成A+B+X+Y)を準備し、詳細な説明では、これらの図面のそれぞれを具体的な実施形態として説明します。

図解すると以下のイメージであり、構成Aを特定した請求項1について、二つの図面に基づく実施形態1および2によってサポートしようとする考えです。

一般的な日本語明細書における請求項のサポート

- 請求項1(構成A)をサポートするための図面(図1及び図2)を用意する。

- それぞれの図面(図1及び図2)を実施形態(実施形態1及び2)として詳しく説明する。

一般的な日本語明細書の弱点

一般的な日本語明細書でも、請求項1(構成A)のサポートとして十分ですし、付随的な構成(B、C、X、Y)についても記載しており、一見すると、将来の補正材料にも困らなさそうです。

しかし、この方法だと、将来補正に使うかもしれない技術事項(例:「A+B」や「A+B+C」等)には本来不要な構成(コンタミ;実施形態1の構成Dや、実施形態2の構成X、構成Y)も含めた形でしか開示できていないため、中間一般化の補正(例えば、「A+B」や「A+B+C」の補正)に対応できません。

つまり、一般的な日本語明細書には以下の弱点があり、その結果、欧州・中国における厳しい補正要件への対応が難しいのです。

一般的な日本語明細書の弱点

- 図面に示された具体的な実施形態を説明することに気を取られ、中間一般化の補正制限への対応を考慮した説明になっていない。

- そもそも、サポートに用いる図面が、中間一般化の補正制限への対応を考慮して戦略的に選択されたものではない。

なかでも、二つ目の図面の戦略的な選択は見落としがちですが、実は、非常に重要です。

詳細な説明では、図面を参照しながら実施形態について説明していくことになるので、図面が適切に選択されていないと、その時点で中間一般化の補正制限に対応することは難しくなるためです。

グローバル明細書における図面選択の考え方

「グローバル明細書」は、図面に示された構成そのものを説明するのではなく、図面を開示基準点として利用しながら、開示基準点の周辺の広がりのある「面」としての中間概念を説明しようとする点において、一般的な日本語明細書とは目的意識が大きく異なります。

また、「グローバル明細書」では、「面」としての中間概念を十分にサポートできるような開示基準点として、図面を重要視します。

このため、一般的な日本語明細書とは異なり、「グローバル明細書」では、詳細な説明の起案に着手する前に、中間一般化の補正要件に対応するために、開示基準点としての図面を戦略的に選択します。

グローバル明細書における請求項のサポート

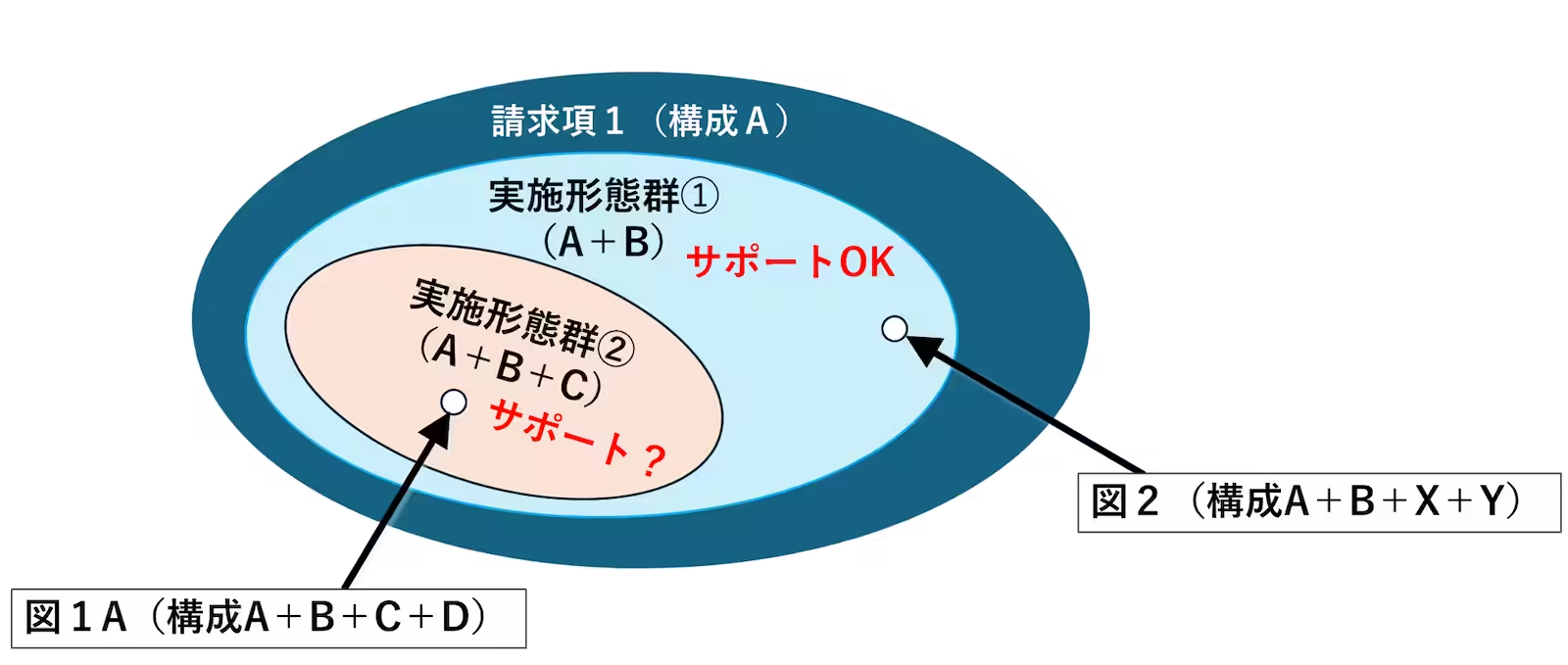

例えば、上述の例と同様に、請求項1で構成Aを特定しており、請求項1をサポートするための図1(構成A+B+C+D)及び図2(構成A+B+X+Y)が手持ちの素材(例えば、発明提案書に含まれている説明図)として存在するケースについて考えます。

グローバル明細書では、下図に示すように、図面に示された構成そのものではなく、図面を開示基準点として利用しながら、開示基準点の周辺の広がりのある「面」としての中間概念(実施形態群➀および実施形態群②)を説明します。

このとき、実施形態群➀については、図1A(構成A+B+C+D)と、図2(構成A+B+X+Y)とを開示基準点とすれば、十分に距離が離れた(構成A及びBを除き他の構成が異なる)2つの開示基準点を包含する多数の実施形態群➀を中間概念としてサポートできそうですね。

ところが、もう少し狭い中間概念として、実施形態群②(構成A+B+C)を説明しようとしたとき、実施形態群②をサポートする開示基準点は1個(図1A)しか存在しないため、困ったことになります。

つまり、実施形態群②(構成A+B+C)において、図1Aにたまたま現れている構成D(コンタミ)が必須ではない(任意的である)ことが明瞭ではないため、「A+B+C」の中間一般化の補正が認められにくくなってしまいます。

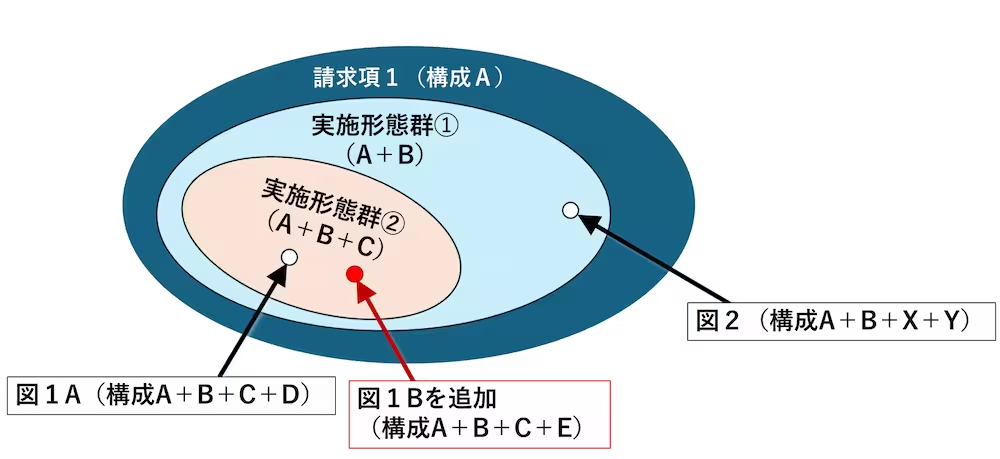

そんなときは、下図のように、構成A+B+C+Eが示された図1Bを開示基準点として追加します。

これにより、実施形態群②(構成A+B+C)を2つの開示基準点(図1A及び図1B)によってサポートできるので、中間一般化の補正制限のリスクを劇的に減らすことができます。

グローバル明細書における明細書サポートの特徴

- 詳細な説明では、図面を開示基準点として利用し、周辺領域も含めた「面」として実施形態群を説明する。

- サポートに用いる図面が、中間一般化の補正制限への対応を考慮して戦略的に選択されている。

このように、SSIPのグローバル明細書では、図面を準備する段階から、欧州・中国の実務を考慮して戦略的に開示基準点(図面)を設定します。

そのうえで、詳細な説明において、図面に示されている構成を説明しようとするのではなく、戦略的に設定された開示基準点(図面)を包含する「面」としての広がりを持つ中間概念を説明するという目的意識を持って、中間一般化の補正要件を考慮した説明を行います。

だからこそ、グローバル明細書は、欧州・中国での補正要件への対応力が高いのです。

グローバル明細書に関する資料

資料をまとめて一括ダウンロード(全部入りセット)

各国の権利化業務に役立つ資料をまとめてダウンロード可能です。以下の資料を含みます。

- グローバル明細書

- グローバル審査戦略

- 「グローバル時代に適した特許明細書」(パテントVol. 68 No. 11)

- 「グローバル時代に適した審査戦略」(パテントVol. 68 No. 12)

グローバル明細書に関する資料一覧

資料1. グローバル明細書(各国実務を考慮した日本語明細書)

米国・欧州・中国の特許実務の特徴、および、各国実務に対応するために日本語明細書の作成段階で何をすべきかをまとめています。

こんな方におすすめです

- 米国・欧州・中国の特許実務の特徴について知りたい方

- 日本語明細書の各国実務への対応力を上げたい方

- グローバル明細書について知りたい方

資料2. グローバル審査戦略(グローバル明細書+グローバル中間処理)

米国・欧州・中国の特許実務の特徴、および、各国実務の違いを考慮して各国で最大限広い権利を取るために中間処理の段階で何をすべきかをまとめています。

主に、グローバル中間処理について説明しています。

こんな方におすすめです

- 日本・米国・欧州・中国の特許実務の特徴について知りたい方

- 各国実務に最適な中間処理をしたい方

- グローバル中間処理について知りたい方

- グローバル審査戦略について知りたい方

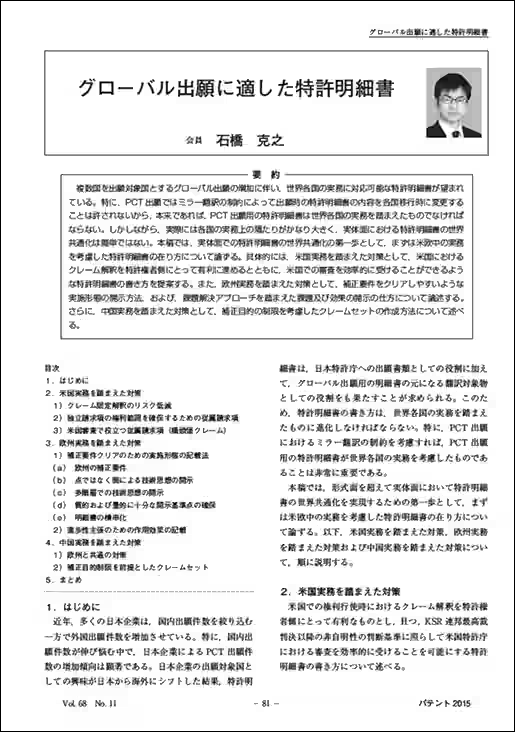

資料3. 「グローバル時代に適した特許明細書」(パテントVol. 68 No. 11)

グローバル明細書の原点であるパテント誌論文です。

各国実務への適切な対応のために、日本語明細書を実体面で工夫する必要性を説明しています。

こんな方におすすめです

- 日本語明細書の各国実務への対応力を上げたい方

- グローバル明細書について詳しく知りたい方

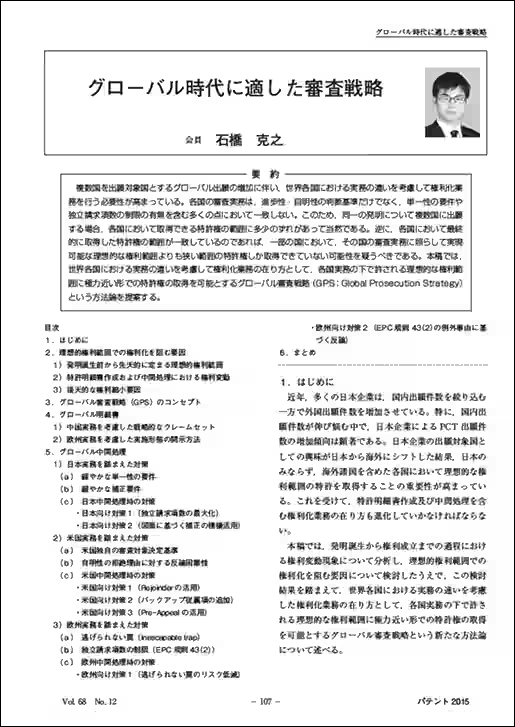

資料4. 「グローバル時代に適した審査戦略」(パテントVol. 68 No. 12)

「グローバル明細書」と「積極的な中間処理(グローバル中間処理)」とを併用するグローバル審査戦略に関するパテント誌論文です。

こんな方におすすめです

- 各国実務に最適な中間処理をしたい方

- グローバル審査戦略について詳しく知りたい方

この記事を書いた人

弁理士 石橋 克之

- SSIPの代表弁理士

- 担当分野:特許(機械、化学、ソフトウェア)

- 国内外の中間処理の実績1500件以上

- グローバル明細書の考案者