厳しい補正要件への対応

欧州向けの工夫として最も重要なのは、厳しい補正要件に対応できるように明細書を記載することです。

欧州は、日本や米国に比べて補正要件が極めて厳しい傾向にあり、新規事項の追加が頻繁に問題になります。何も対策を採っていなければ、中間処理の段階で思うような補正ができない事態に陥ります。

欧州で問題になりやすい補正の類型

欧州実務では、「The European patent application or European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed.(欧州特許出願又は欧州特許は、出願時の内容を超える主題を含めるように補正してはならない。)」(欧州特許条約 123 条(2))と規定され、出願後に新規事項を追加することを禁止しています。

ここまでは、他国と同様であり、特に問題ありません。

しかし、欧州審査基準では、「出願時の内容を超える」か否かに関する判断基準として、出願時の発明の開示内容から「直接的かつ明確に(directly and unambiguously)」に導き出せるか否かという基準が示されています(欧州審査基準H部IV章2.1)。

この「直接的かつ明確に(directly and unambiguously)」の基準が厳しいため、他国ではあまり問題にならない以下の類型の補正が許容されないケースがあります。

欧州で問題になりやすい補正の類型

- 明細書で開示されていない組み合わせ

- 許されない中間一般化

以下、それぞれの類型について詳しく解説します。

明細書で開示されていない組み合わせ

明細書に記載を寄せ集めて「明細書で開示されていない組み合わせ」をクレーム化することは許されません。

欧州実務では、構成を導入する補正は、第一に当初出願がその限定の根拠を含んでおり、第二に補正の結果得られる構成の組合せが当初出願の教示に沿っている場合には許されます。

逆にいえば、個別の構成について明細書中に記載しているからといって、それらの組み合わせについて自由に補正できるとは限らず、構成の組合せについて明細書中の開示・示唆が存在しなければなりません。

例えば、下表のように、補正前の請求項で構成Aを特定しており、これをA+X+Yに補正しようとする場合について考えます。

但し、明細書には、実施例1としてA+Xの構成の組み合わせが、実施例2としてA+Yの構成の組み合わせが開示されているとします。

| 補正前 ⇒ | 補正後 | 開示内容 |

|---|---|---|

| A | A+X+Y | 実施例1=A+X,実施例2=A+Y |

この場合、明細書中にA+X+Yの組み合わせ自体が明示的に開示されているわけではないので、補正の結果得られる構成の組合せが当初出願の教示に沿っていないとして、補正要件違反になる可能性があります。

許されない中間一般化(unallowable intermediate generalization)

中間一般化(intermediate generalization)とは、明細書中に開示された構成の組み合わせから一部の構成を孤立させて抽出し、抽出した構成によって請求項を限定するような補正をいいます(欧州審査基準H部V章3.2.1)。

中間一般化の補正が認められるためには、以下の二つの条件を満たす必要があります。

- 実施形態から抽出した構成とそれ以外の構成との間に構造上又は機能上の関係が存在しないこと

- 全体の開示が、その構成だけを取り出してクレームに追加することを正当化していること

例えば、下表のように、補正前の請求項で構成Aを特定しており、これをA+Xに補正しようとする場合について考えます。

但し、ケース1では、補正の根拠として、A+X+Yの構成の組み合わせが記載された実施例を用います。ケース2では、補正の根拠として、構成A+Xの内容を含む図面を用いることにします。(図面は、文字情報よりも多くの情報が含まれるため、A+X以外の他の構成も付随して開示されることになります。)

| 補正前 ⇒ | 補正後 | 開示内容 | |

|---|---|---|---|

| ケース1 | A | A+X | 実施例=A+X+Y |

| ケース2 | A | A+X | 構成A+Xの内容を含む図面 |

何れのケースについても、明細書や図面に開示された構成の組み合わせから、構成A+Xのみを取り出して、他の構成を省略するものであり、中間一般化に該当します。

このため、上述の二つの条件を満たさない限り、許されない中間一般化として補正は認められません。

グローバル明細書における工夫

「明細書で開示されていない組み合わせ」の類型の補正要件違反に対応するため、複数の構成の具体的組合せを文言にて明細書中で説明します。

同時に、「許されない中間一般化」の類型の補正要件違反に対応するため、一般的な日本語明細書とは異なり、図面に示された構成を実施形態として説明するのではなく、開示基準点としての図面を用いて実施形態群(中間概念)を直接的に説明しようとする目的意識で明細書を起案します。

また、中間的な技術思想(例: 構成A+X)を説明する際にその他の不要な構成(例:構成Y)がコンタミとして入り込まないように慎重に実施形態の説明を行います。

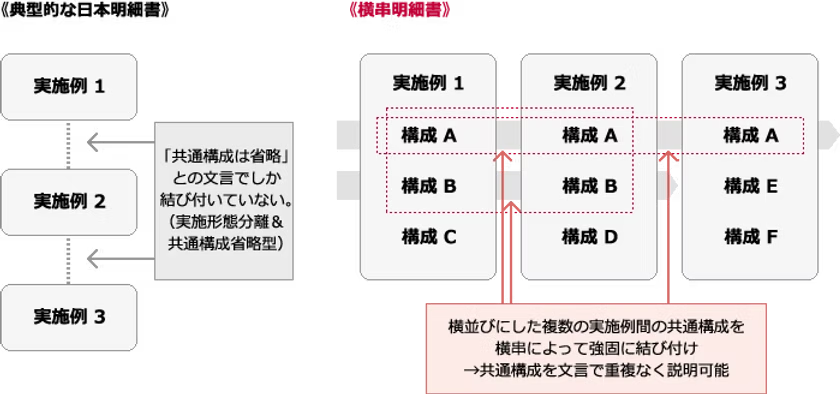

なお、複数の図面を用いて実施形態群(中間概念)を説明しようとすると、重複説明が発生する可能性があります。

そこで、重複説明を回避しながら文言での説明を明細書中に確実に仕込むため、横串明細書スタイルを採用し、複数の図面を同時に用いて複数の実施形態を横断的に説明します。横串スタイルは、欧米の出願人のスタイルを日本語明細書に取り入れたSSIP独自のスタイルであり、典型的な日本語明細書とは書き方が大きく異なります。

まとめ

SSIPのグローバル明細書では、欧州の厳格な補正要件に対応するため、以下の工夫を行っています。

- 複数の構成の具体的組合せを文言にて明細書中で説明する。

- 開示基準点としての図面を用いて実施形態群(中間概念)を直接的に説明する。

- 中間的な技術思想を説明する際にその他の不要な構成が入り込まないようにする(コンタミ排除)。

- 重複記載が発生しないように、複数の図面を同時に用いて複数の実施形態を横断的に説明する(横串明細書)。

このため、欧州での審査段階で意図どおりの補正ができず、先行技術を回避する目的以上の減縮を余儀なくされるといったリスクを低減できます。

\ グローバル明細書で海外出願の最高のスタートを!/